Geschichte und Architektur

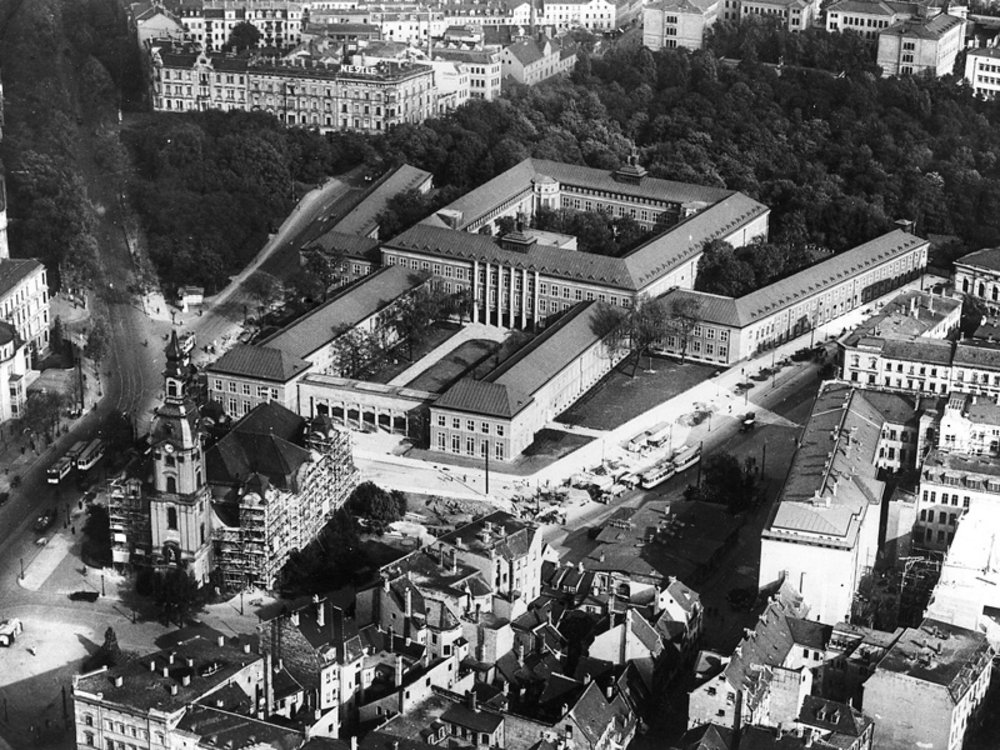

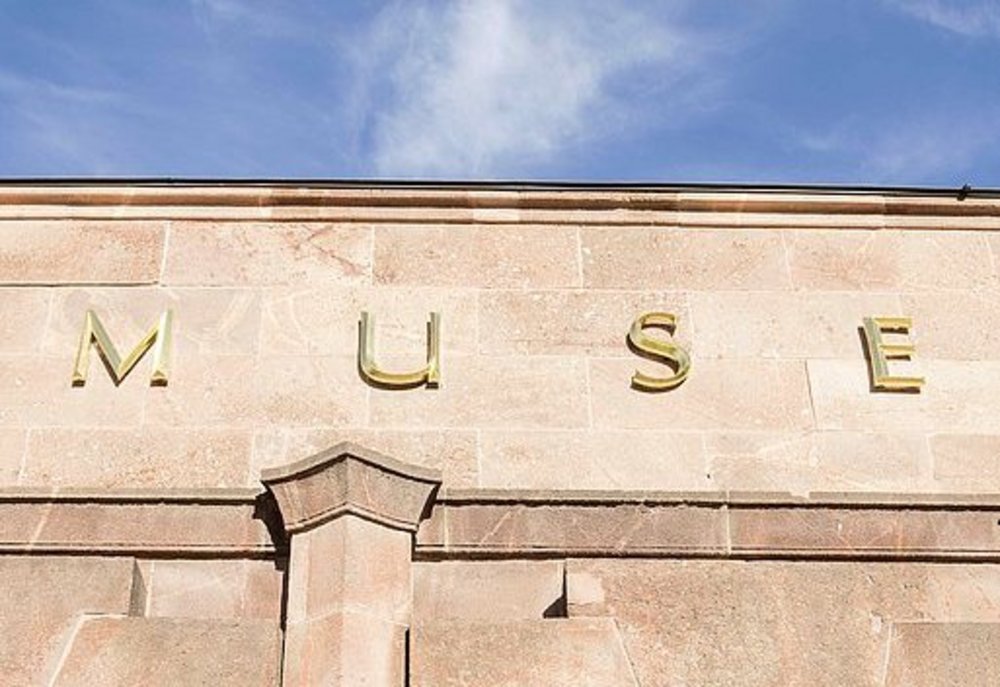

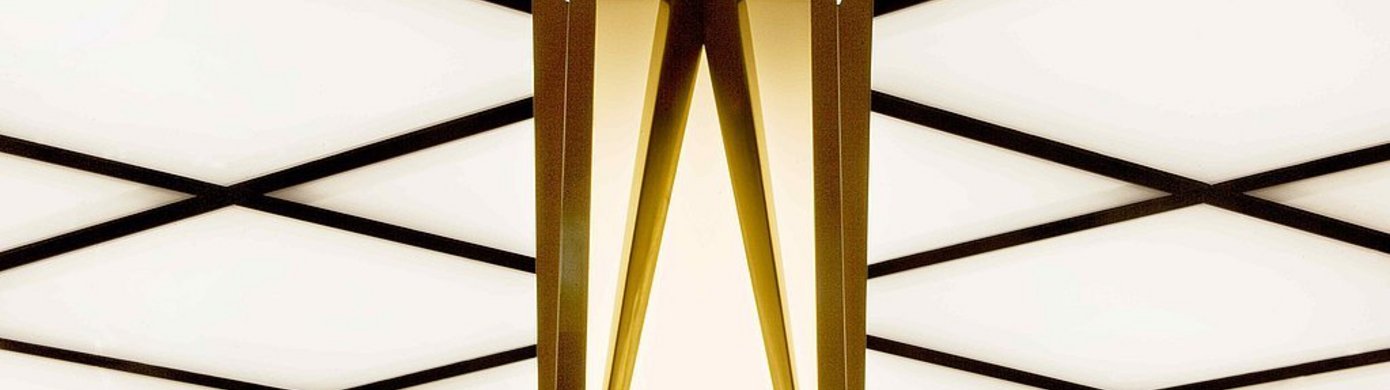

Das 1925 bis 1929 errichtete Grassimuseum zählt zu den wenigen großen deutschen Museumsbauten in der Weimarer Republik. Für das geschichtsträchtige Areal zwischen Altem Johannisfriedhof und Johannisplatz entwarf der Leipziger Stadtbaurat Hubert Ritter in Verbindung mit dem Architekturbüro Zweck und Voigt eine weitläufige Anlage. Der Grundriss ist der Tradition des europäischen Schlossbaus verpflichtet. In der Architektur verbindet sich eine klare, funktionalistisch orientierte Formensprache mit den expressiven Schmuckformen des Art déco. Weithin sichtbar ist die Dachbekrönung, die „goldene Ananas“. Auch die 1927 realisierte Pfeilerhalle – das beeindruckende Herzstück des Hauses – wird von diesem Zackenstil geprägt. Der rationalen Idee des Bauhauses verpflichtet ist hingegen die Gestaltung der 18 hohen Fensterflächen des Haupttreppenhauses, die Josef Albers 1926 entwarf.

In der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 1943 wurde der Museumskomplex durch Brand- und Sprengbomben schwer zerstört. Enttrümmerungs- und Sanierungsarbeiten begannen schon unmittelbar nach Kriegsende und auch erste provisorische Ausstellungen konnten bereits 1949 eröffnen. Doch zu DDR-Zeiten wurden lediglich die notwendigsten Maßnahmen zur Erhaltung des Gebäudes durchgeführt.

In den Jahren 2001 bis 2005 konnte der Gebäudekomplex grundlegend saniert werden und strahlt seither in „neuem“ alten Glanz. Mit seinen Innenhöfen und dem angrenzenden parkähnlichen Alten Johannisfriedhof stellt das Areal einen einzigartigen kulturellen Anziehungspunkt und zugleich einen Ort der Ruhe und Entspannung am östlichen Rand der Innenstadt dar.

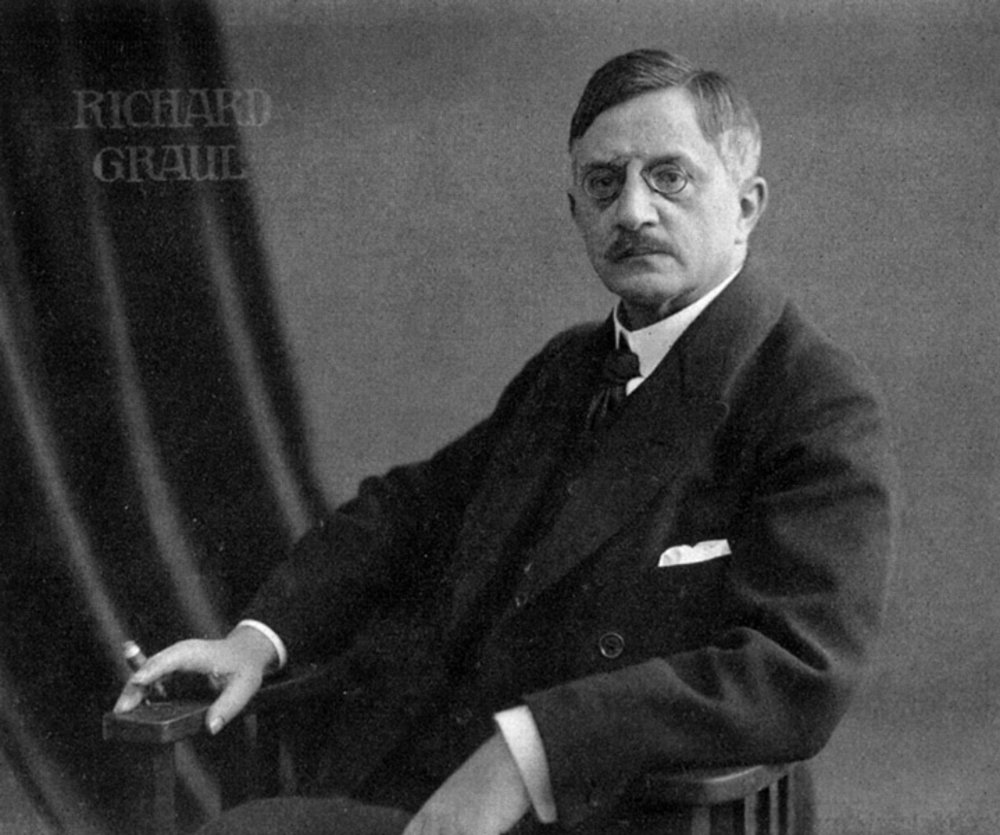

Der Name des Grassimuseums leitet sich von Franz Dominic Grassi (1801-1880), einem Leipziger Kaufmann italienischer Herkunft, ab. Nach seinem Tod vererbte er der Stadt Leipzig ein Vermögen von mehr als zwei Millionen Mark, von dem zahlreiche Bauvorhaben, Parkanlagen und Denkmäler gefördert und realisiert wurden. In den Jahren 1892 bis 1895 wurde das alte Grassimuseum erbaut. Ursprünglich beherbergte es das Museum für Völkerkunde zu Leipzig und das Kunstgewerbemuseum Leipzig. Heute befindet sich die Leipziger Stadtbibliothek in diesem Gebäude.

Video-Serie Architektur Factsheet zum Museum (pdf)